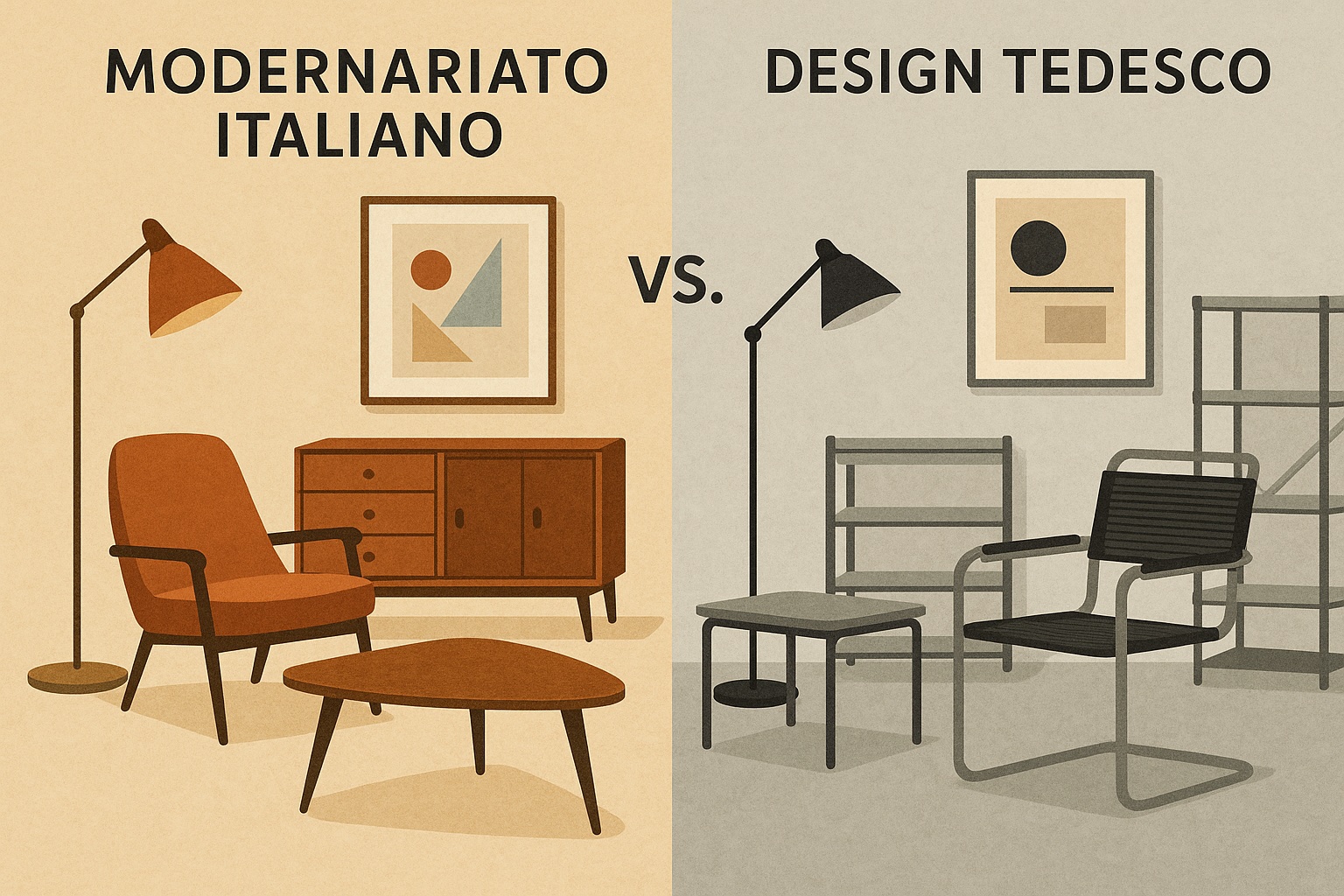

Nel panorama del design europeo del Novecento, poche contrapposizioni sono tanto emblematiche quanto quella tra modernariato italiano e design tedesco. Non si tratta solo di estetiche diverse, ma di due visioni del mondo, due modi di concepire l’oggetto, lo spazio e il rapporto tra uomo e materia. Da un lato, l’Italia del Dopoguerra, che fiorisce nel segno della creatività, del gusto e della sperimentazione artigianale. Dall’altro, la Germania della funzione, dell’ordine e della razionalità progettuale.

Il modernariato italiano è figlio di una cultura che ha saputo trasformare la bellezza in linguaggio universale. Dai laboratori artigiani alle grandi manifatture, gli arredi degli anni ’50, ’60 e ’70 raccontano una ricerca costante di eleganza, leggerezza e ingegno. Pensiamo alle forme avvolgenti di Marco Zanuso, alla poesia funzionale di Achille Castiglioni, o al minimalismo caldo di Franco Albini: ogni oggetto porta con sé una firma, un’anima, un racconto. Non è mai soltanto funzionale, ma anche emozionale. Il design italiano di quegli anni si nutre di contaminazioni artistiche, teatralità e amore per il dettaglio. La bellezza è fine e mezzo.

Il design tedesco, invece, affonda le sue radici in un’altra eredità: quella del Bauhaus, della scuola di Ulm, della progettazione come rigore. In Germania, la funzione precede la forma, e la forma è guidata dalla funzione. Il mobile, la lampada, la sedia devono essere utili, economici, riproducibili. Da Dieter Rams a Wilhelm Wagenfeld, tutto punta alla chiarezza, alla riduzione, all’etica dell’oggetto. Il bello non è mai decorazione superflua, ma conseguenza di un pensiero logico. Eppure, proprio in questa essenzialità, il design tedesco riesce a essere rivoluzionario, a imporre una nuova grammatica del vivere quotidiano, sobria ma potentissima.

Confrontare queste due anime è come guardare due paesaggi dalla stessa finestra: cambiano le linee dell’orizzonte, i colori, la temperatura, ma resta identico il desiderio di abitare meglio il mondo. Il modernariato italiano trasmette calore, individualità, una certa dolce anarchia. Il design tedesco trasmette ordine, coerenza, rigore morale. Entrambi, a modo loro, hanno influenzato il nostro modo di pensare la casa, l’ufficio, lo spazio pubblico.

Nel tempo, questi due mondi si sono anche incontrati. Alcuni oggetti italiani hanno saputo parlare il linguaggio della funzione tedesca, e viceversa. Ma è nella loro differenza che troviamo ancora oggi la forza più grande: quella di offrire due letture possibili della modernità. Una, più lirica e sensuale. L’altra, più severa e razionale. Eppure entrambe in perfetto equilibrio tra idea e realtà, tra sogno e struttura.

Chi oggi arreda un ambiente scegliendo pezzi di modernariato italiano o di design tedesco, spesso lo fa per raccontare un’identità. Per evocare una storia. Per costruire una scenografia in cui bellezza e funzione non siano opposte, ma complementari.

In fondo, la vera ricchezza del design europeo sta proprio qui: nella sua capacità di accogliere le differenze, trasformarle in stile, e rendere ogni oggetto un ponte tra passato e futuro.